| Top Page > ツーバスセッティング/同期演奏についてなど |

|

ツーバスセッティングを実際にスタジオで組む/同期演奏についてなど |

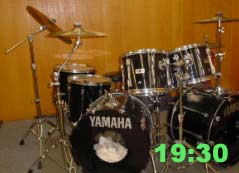

さて、ここでは、実際にツーバスのセッティングの組み方などについて写真もまじえて説明いていこうと思います。 セッティングについての話のついでに他にも色々な事を書く予定です(笑)。 ツーバスセットを実際に組んでみよう! まず、ツーバスセットを組むとはいっても、ツーバスセットが用意されているスタジオは結構少ないかも知れませんが(笑)、稀にそういう豪華なセットが組めるスタジオがあるとは思うので探してみてください(笑)。 もしワンバスしかなくても、左のバスドラ抜きでツインペダルで対応するなりで、タムが真正面に来るようなツーバス王道セッティングの雰囲気にスタジオ据え置きのごく普通のドラムセットでも何もアタッチメントなどの機材を持ち込まなくても可能なので、そこらへんのセッティングのアイディアのヒントなどにもなると思います。 ※ちなみに、これはあくまでも私の場合のセッティング例や手順ですので、別に順番は絶対にコレというようなキマリはないので、自分のやりたいセッティングに応じて少しでも能率の上がるセッティング法を自分で考えてみるのもいいかも知れません。 まずはバスドラのセッティング スタジオに入ると、たいがいは下の写真のような状態にセットが組まれている事かと思います。場合によっては有り得ないぐらい意味不明なセッティングになっていたりしますが(笑)、とりあえず、この状態から自分好みのセッティングにしていきましょう(ライブに備えて、出来れば迅速にセッティングしようとする意気込みでやるといいです)。  セッティングの時間経過も参考になるかと思って、デジカメで撮影した時の時間の記録も記しておきます。 セッティングしつつ写真とる作業も自分でやったので、本来ならもっと迅速にセッティングできます。 さて、まずは、タムをタムホルダーから外したり、シンバルスタンドなども一旦ドラムの周囲から除けてドラム台の上をスッキリさせてから、バスドラを設置します。 私がよく利用させていただいているスタジオでは、せっかくツーバスセットが組めるというのにいつも2個目のバスドラが写真のように除けられています・・・・(笑) 勿体無い!!(笑) 多分、このバスドラをこのスタジオで使っているのは私だけな気がします・・・(笑) で、とりあえず、バスドラを最初に配置します。   後に椅子を置くことなども考えた上で設置します。 自分側(椅子を置く側)に、ある程度の余裕をもっておかないと、セッティングした後で、「後ろが狭い」なんてことになりかねません(笑)。 ライブハウスなどではたいがい異常にドラム周りが狭い事が多いので(笑←ドラムセットの中に自分が入り込むのに身体のどこかを攣りそうな体勢をしないといけないほど狭苦しかったり、椅子の後ろがすぐに谷なんてこともあった/苦笑)、結構狭苦しいセッティングになり勝ちですが・・・(笑) ワンバスの場合は、バスドラがドラム台に対して真っ直ぐになってますが、 ツーバスセットの場合は左右対称になるので、自分の中で中心地を決めて左右にセッティング。ペダルとハイハットスタンド、スネアスタンドもこの時点でついでにセット。 ワンバスしかない環境の場合の為にツインペダルを持っていますが、このスタジオの場合はツーバスセットが組めるため、ツインペダルの右側だけ使用し、左のバスドラにはスタジオ据え置のペダルを使うという感じでやってるので、何故か左右のペダルがTAMAとYAMAHAとかで別メーカーになってますが(笑)。 ツーバス初心者は、左右のペダルが違うとかだと変なクセがつくと思うので、かなりツーバスに慣れていて多少ペダルの種類が変わろうが踏み方を環境に合わせて自分でコントロールできるという人意外はできれば同じ種類のペダルの方がいいでしょう。 スネアをセッティング  続いてスネアのセッティング。 ツーバスじゃなくてワンバスにツインペダルでセッティングする場合は、先にスネアを乗っけてしまうとツインペダルとスネアスタンドの位置関係の調整がやりにくいので、スネアは一番後で乗っけてもいいかもしれません。 ちなみにスネアのミュートが有り得ないように思う人もいると思いますが(笑)、 私の場合、これぐらいミュートしないと本当に雑音がうるさいだけなので(笑)、これぐらいで丁度です(笑)。 ちなみに環境は、 スネアはTAMAの深胴(14×6.5)スティールスネア、フープはダイキャスト、スナッピーはラディック製のもの、叩くスティックは、アヘッドのトミーリーの銀色のアルミ合金シグネチャースティックです。 環境によって、普通こんなミュートはしない方がいいように思いますが、 スタジオ練習の祭などでは部屋があまり広くない場合は、ただやかましいだけで音が洪水になったりして練習にならないとか(アンサンブルの邪魔になるドラムはよくない)、ドラムセットにおいて他の太鼓類との音量のバランスなどの関係で、これぐらいミュートしまくる必要がある場合もあるということです。 ドラムという枠の中における理想の音とアンサンブルの中での理想の音は異なるという事を考慮して音を作った方がよいかと思うので一応こういう事を書いてみました。 一見、やりすぎかと思うミュートですが、ライブハウスのスタッフさんにスネアの音を気に入られた事もありましたし、マイク乗りなどの問題もあるので、場合によっては、このような選択もアリという事を書いておきます。 話は戻りますが、ツインペダルとは違ってツーバスセットの場合は足元のスネアスタンドとツインペダルの干渉がないので思い通りの位置にスネアをセッティングしやすい上に先にスタンドにスネアを置いてしまって問題ありません。 スネアの傾き具合については人それぞれですが、水平すぎると手首が落ち気味の人はリムだけをショットしてしまったり意図しないオープンリムショットが発生してしまったり、逆に手前に傾けすぎるとオープンリムショットがやりづらくなるので、ほどよい傾きがいいかと思います。 スネアの高さについては、椅子の高さとの関係や、ドラミングのスタイルにもよりますが、私の場合は、スネアを自分の位置から比較的「向こう側」に遠めに置く傾向があるので、バスドラの上にちょっとスネアの向こう側を被せる感じになるのでそれにあせてバスドラとこすれないようにわりと高くセッティングしています。 三脚の向きですが、当然、三角形の頂点が自分側にくるようにします。でないと演奏中にスタンドが手前に倒れてきたりして悲惨です(笑)。これはシンバル類でも同じです。 シンバルスタンドの三脚部分を解体 このセッティング方法は意外と知らない人も多そうですが、 シンバルスタンドのパイプの太さが、タムホルダーのパイプの太さと一致するものがクラッシュシンバルなりライドシンバルなりのスタンドの中にあるはずですので、そこらへんを考えて、シンバルスタンドを解体します。メーカーによってはパイプの太さが思うように合うものがない場合もあるかもですが、 自分でアタッチメントなどのハードウェアをわざわざ別に持ち込んだりしなくても、タムが正面にくるようなセッティングなどをスタジオ備え付けの道具をうまく工夫して組む事が可能です。 そしてその解体したシンバルを、左右どちらかのバスドラのタムホルダーの穴に挿します。  ↓拡大するとこんな感じ↓

メーカーにもよりますが、たいがいはピタリとハマるパイプの組み合わせがあると思います。 そして、シンバルスタンドの余った三脚部分を、左右のバスドラの間に設置。  ↓拡大するとこんな感じ↓

タムを設置 そして、シンバルスタンドの余った三脚の穴を利用してタムを設置。

↓拡大するとこんな感じ↓  これで結構ツーバスセットらしくなってきました。 ワンバスしかない場合でも、シンバルスタンドの解体による工夫でタムを自分の正面にもってくるセッティングが可能です。 その場合は、ドラマー側から見て右側のクラッシュシンバルかライドシンバルのパイプをバスドラに挿すことになります。 シンバル類を設置  タムを設置したら、シンバル類をセッティング。 ちなみに私のライドシンバルのセッティング位置に疑問がある人も多いと思いますが、 ライドシンバルはできれば高い位置に、角度をつけてセッティングする事で、 確実にライドシンバルのピング音やカップの音の通りが良くなります。 ライブなどでも、シンバル類を拾う為のトップ(頭上)のマイクが、ライドシンバルのセッティング位置が高い方がよく音を拾ってくれますし、フロアタムのマイクがライドを拾ってしまうということもないでしょう。 スタジオ備え付けの初期状態にありがちな、フロアタムのすぐ上に水平にセッティングするような一般的なライドシンバルのセッティングは本当はあまり好ましくないと思います。 クラッシュシンバルなどは個人的に水平セッティングが好きです。 音も水平の方がよく鳴るなんて話を聞きますが、まぁそこらへんは別に大きくは変わらない気もするんで(笑)、見かけ重視で気に入った角度や高さでいいんじゃないかなとも思います(笑)。 私の場合はクラッシュでもカップなんかも叩いたりする事があるので、高さは意外と低めで、タム類より少しだけ高いだけでシンバルがニョキっと聳え立っているというセッティングではないですね。スタミナのことも考えればシンバルは無駄に高すぎない方がいいかもしれません。高くすればするほどカッコイイと思うような価値観をお持ちなら、それでもいいと思いますが、プレイの支障にならない程度がよいかと思います。 他にもチャイナシンバルなどを設置する場合はそれも設置します。  微調整 あとは、実際に椅子に座って微調整をします。 チェックポイントは、 ・高さ ・角度 ・遠さ などでしょうか。 できれば無駄な体力を消耗せずに済むように、自然に手が届く位置が理想ですが、あまり狭苦しくても、ハイテンションになってアクションがデカくなったりした時にスティックが何かに引っ掛かってプレイの支障になるので、まぁ、機能性と見かけとを考えながら、ほどほどのバランスにしましょう。

とりあえず組みあがったセットを左から見るとこんな感じです。 タムの角度については、私の場合はわりと水平気味でしょうか。 傾けすぎると音が詰まったりするので音質的には水平寄りの方がいいと思います。 初心者は手前にかなり傾け勝ちですが、正確に丁寧に腕を移動する事を覚えるためにも、あまり傾斜をきつくして楽する方向に走らない方がいいかも知れません(笑)。 ただし、バスドラが24インチやそれ以上のデカいものだったりすると必然的にタムの位置が高くなりますから、その場合は多少きつく傾ける方がたたきやすいかもですね。 あとタムをかなり傾けると客側から見るとなんとなくセットがカッコよく見える気がするという利点もあるかもですね(笑)。 まぁそれぞれの趣向によってお好きなようににどうぞ(笑)。 ただし、バスドラにタムの底が触れたりしないようにだけは注意! 理由は、バスドラが削れていってしまうというのと、雑音が発生するという事です。 上の写真では、既にバスドラが削れてしまっていますが・・・(笑)。 スタジオを使っている人のタムのセッティングがマズイのでしょう・・・。  上からだとこんな感じ。 ハイハットとスネアの距離感がめちゃめちゃ遠い気がしますが(笑)、 まぁ、慣れです(笑)。 ハイハットスタンドの足を折りたたんで、専用のアタッチメントでバスドラに固定すれば、もっとハットをスネア側に寄せる事が可能ですが、私は別にこれでもいいです(笑)。  そして、タオルとウチワをスタンバイしてバッチリ準備完了です(笑)。意外とこれがかなり必須アイテムです(笑)。  右から見るとこんな感じです。 ちなみに私が所属しているバンドでは、ベースやシンセなどに同期してドラムを叩くために、同期用の機材をハット側に置いています。 同期演奏については後で述べようと思います。  ハイハットの開き具合は、私はこれぐらいです。もう少し多めに開いている事もあります。 フットスプラッシュなどを使う場合は、あまり開きが狭すぎると音量がでないので、上の写真よりも少し広く開けば、フルオープン時やフットスプラッシュの音量が増加するでしょう。 また、クラッチのネジは、右側にくるようにしています。 これはたまにハイハットのカップの部分を叩くことがあるためで、私の場合、カップの左側を叩くクセがあるので(ライドシンバルも同様)、クラッチのネジは右側にしておかないとカップを叩く時に邪魔という理由でそうしています。 ハットの高さは、私は結構高めですが、どちらかといえば高さは低めの方が腕や手首にとっては楽といえば楽かも知れません。  バスドラのフットペダルのビーターの長さは、私の場合はこんな感じでわりと長めです。 ビーターのシャフトは長ければ長いほど遠心力が増すので単純に音量は確実に増加します。 調整できる範囲の最高ぐらいに長くすれば、かなり音圧が増しますが、片足でのダブルキックや単純に片足3連打ですら非常にやりにくくなるため(スプリングの調整が緩い人の場合)、最高の長さよりは少し短めにしてあります。 ちなみにスプリングのテンションはかなり緩々です。 その方が脱力して踏めるので余計な力を出さなくてすむのでスタミナも期待できます。 スプリングを強めないと速く踏めないという人は、無駄な力がまだ入っているのだと思います。 あと、ビーターについて少し書いておくと、 ビーターの素材 については、 ・フェルト ・ウッド ・ラバー ・プラスチック などが主にあり、 さらに形状は、 ・丸っぽい ・平たい とりあえず、ツーバスをガンガン連打する系の人は、 ラバーやプラスチックビーターはやめといた方がいいかもです。 ツーバス連打などの摩擦でラバービーターは溶けます(笑) 一時期アタック音が欲しいと思ってラバービーターにしたことがありましたが、 スタジオ練習中に曲を叩いている最中にふと突然ペダルの動作がおかしくなったと思ったら、ビーターが溶けてバスドラヘッドにネチャネチャとくっついていて返りが遅くなっていたのでした(笑)。 と、この上の記述について、、、 http://makimo.to/cgi-bin/dat2html/dat2html.cgi?music8/2/compose/1181314792/ 上の2ちゃんねるのページで、このサイトのこのページにリンクが張られていて(笑)、 ラバービーターが溶けるか溶けないかの議論がやたら熱くて喧嘩状態になっているのを偶然アクセス解析で発見してしまったので(笑笑)、 溶けたラバービーターをまだ捨てずに残してあったのを思い出して探してみたらあったので、 溶けたラバービーターの画像を証拠としてここに載せておきます(笑)。

こんな感じです(笑)。 ラバーが溶けたのか、バスドラのヘッドが溶けたのか、どっちなのかは謎ですが、 とにかくこんな感じになって、ヘッドにビーターがネチャネチャくっついてプレイしにくくなった、という事を伝える証拠に近い画像にはなるかなと思いますのでどうぞ笑ってください(笑)。 当然ですがこの画像はヤラセでも偽造でもなく、本当にこうなっちゃったので念のため(笑)。 後でその上の写真のビーターを観察しても、何が溶けてネチャネチャなったのかは謎です。ネチャネチャした何かがくっついてる部分を爪で削ってみても、 それがビーターが溶けたものなのかヘッドが溶けたものなのかインパクトパッドをヘッドに貼っていた境目の部分と接触することで生じた熱が関係しているのか、よく解らないのが正直なところです。 確かこの時、バスドラのヘッドは透明のパワーストロークだったと思います。 インパクトパッドを貼ってあったかは、あまり覚えてません。 この話を自分で体感してみたい人は、実際にラバービーターでバカみたいにツーバス連打しまくって試してみても面白いかと思います(金の無駄/笑笑) 溶けたのが、ビーターなのかヘッドなのかインパクトパッドなのかをその時に検証しなかったのが今思えばかなり残念なところです(笑)。 環境によって色々変わると思うので、とりあえず、こんなことが起きた人もいました、って事で(笑) てなわけで、アタック音が欲しい場合、ラバーよりもウッドがいいでしょう。 私個人的な趣味ですが、右はフェルトで左をウッドにすると、左右の微妙の音質の違いによってツーバスのなんともいえぬ迫力がでる気がします。 個人的に、ビーターの形状は丸型よりも平べったい型の方が踏み心地がいい気がしますし、音もメタラー好みな「デュクシペタンっ!」って音が出ると思います。←どんなんやねん!?(笑) ついでに書いておくと、ペダルは前の方よりも後ろの方を踏む方が音量も音圧も増します。 ビーターのふり幅を増やす事でも音圧は増しますが、あまりふり幅を大きくしすぎると、自分の足のスネに返ってきたビーターが当たったりしかねないので、まぁほどほどがいいかなと思います(笑)。 個人的な感覚ですが、とりあえずTAMAのペダルが一番頑丈でアクションもスムーズでいい気がします(私はパワーグライド使用)。 バスドラの音をメタラー好みな音にしたい場合は、インパクトパッドなどを貼るとかなりイイ感じになります。ダンマーというメーカーの鉄板みたいなメタルキックというインパクトパッドも使った事がありますが、これはかなりタッチに違和感があります(笑)。 音はこれをウッドビーターで叩くと、まさにメタルな音がします(笑)。 「ドン」っていう低音より、むしろ「ペチッ」(笑)。 レコーディングミックスでエンハンサーとかをかけるとかせずに、単に生音だけで、 パンテラの「悩殺」みたいなバスドラのサウンドっぽくなります(笑)。普通のロックの延長程度のメタル寄りな曲(??)とかでは絶対に向かないでしょう(笑)。  脳 殺 同期演奏をするドラマーは・・・ 上に少し同期演奏がどうたらと書きましたが、 何かに同期してドラムを叩く場合について、ついでに少し書いてみようと思います。 まず、そのような場合はドラムセットのフロアタムかハットかどちらか側に椅子などを置いて同期音源の再生用機材やモニターようのミキサーなどを設置します。 まぁここらへんは、ライブなどをやる場合はかなりセッティングがダルい思いますので、、、さっさとワンマンができるようにならないと対バンライブでドラマーがドラムのセッティングからMTRセッティングまで1人で背負うのはダルすぎる気がします(笑)。ハウスのスタッフさんなどにセッティングを手伝ってもらうとかしないとかなり時間的にキツイと思います。

ちなみに同期用の音源は、私の場合は、 MDにベースやシンセなどを左、クリックを右にそれぞれ振り切った状態でレコーディングし、左側のチャンネルだけをダイレクトで出力していますが、 ハードディスクのMTRの方が色々応用が利くと思います。 同期用音源に合わせてドラムを演奏する場合、 音源とクリックと自分の叩くドラムの音をより優れた環境でモニターする事が課題になりますが、まず、インイヤーイヤフォンは必須です。私は「SHIREのEc2」を使っています。 音源とクリックをモニターする為にインイヤーイヤフォンをすると、自分が叩くドラムの音や他のパートの音がクリアに聴けないのでミキサーが必要となります。 が、、、普段のスタジオ練習やライブでそれらの環境を整えるのは、ドラムセッティングだけでも相当時間がかかるドラマーとしてはセッティングの負担が大きすぎです。 私個人的なやり方ですが、 インイヤーイヤフォンを右耳だけにして、クリックを右耳でイヤフォンから聴き、 左耳はイヤフォンをしないことで生音も聴けるようにしています。 上の写真ではベリンガーの小さいミキサーも接続して自分のドラムや他のパートも全てイヤフォンからモニターし、さらにそれをMDウォークマンに録音までできる状態にしてありますが、まぁセッティングがダルイ場合は(笑)、コンパクトミキサーなどは別になくても片耳からのクリックモニターのみで充分同期演奏は可能です。 同期音源もクリックも周囲の音もドラムも全てモニターし、それをウォークマンに録音したいという場合の接続図は次のような感じになります。  と、まぁこんな感じでございます。(笑) 接続のパターンは環境や目的によって色々あると思いますので、 これはあくまでも一つの例なので念のため。 ドラマーが同期音源やクリックをモニターしながらライブハウスでライブをやる場合は、ある程度長めのシールドやタップを用意しておけばいいかなと思います。 スタジオ練習中は強引にベースアンプに接続して同期音源鳴らしたりしてますが(笑)、 ライブハウスでは、シールドをDAに接続します(ハウスの人に言えば繋いでくれます)。 とまぁこんな感じです。 同期演奏に関する事の他の話を書いたページもありますので興味があれば下記のページもドウゾ(笑) ⇒ このコンテンツが誰かの参考になれば幸いなのですが・・・(笑)。

←Top Page |

|

Copyright (C) TAKAYA, All rights reserved.